В народе этот праздник также называют Пятидесятница, так как Троица выпадает на пятидесятый день после Пасхи. Троицу можно отнести к самым загадочным праздникам, именно в нем переплетаются языческие традиции с христианскими поверьями.

Традиция отмечать Троицу возникла еще до Рождества Христова. Тогда древние иудеи праздновали Пятидесятницу в память о том, как Моисей получил на Синайской горе десять заповедей от Бога. А произошло это на пятидесятый день после иудейской Пасхи — в день, когда иудеи вышли из Египта.

Христиане вкладывают в этот праздник совсем другой смысл. После Вознесения Христова, через пятьдесят дней после Пасхи, апостолы вошли в тот самый дом в Иерусалиме, где проходила Тайная вечеря.

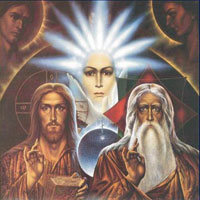

Когда апостолы вместе с Богоматерью вошли туда, внезапно послышался шум, словно от порыва сильного ветра во время бури. Вслед за этим посреди дома появились языки огня, которые, разделяясь, останавливались над головой каждого апостола. В пламени апостолы зримо ощутили присутствие Святого Духа. Благодаря сошествию Святого Духа апостолы заговорили на языках всех народов, населявших Землю, и получили возможность проповедовать учение Христа повсюду. Богословы утверждают, что в этом событии участвовала Святая Троица — Дух Святой исходил от Бога Отца, а послан он был Богом Сыном.

Сошествие Святого Духа считается началом христианской церкви.

Хороводы вокруг березки

У восточных славян праздник Троицы был связан с проводами весны и встречей лета. В постную среду на неделе перед Троицей деревенские девчонки 7–12 лет собирались вместе и ходили заламывать березку. Березовыми ветвями украшали дом внутри и снаружи, ставили их за иконы, зеркала, за оконные наличники.

Именно молодую березку почитали как символ праздника. Считалось, что молодое деревце, вобравшее в себя силу пробуждающейся земли, поможет новому урожаю, даст людям и животным здоровье и благополучие. Если поставить в доме веточку молодой березки, то в семье будут мир и достаток.

За два дня до Троицы (на седьмой четверг после Пасхи) праздновали Семик, поэтому вся неделя перед Троицей называлась семицкой или троицкой.

Также на Троицу украшали дом. Украшения делали из соломы, льняных нитей и лоскутков. Девушки готовили на Троицу новые наряды, надеясь встретить во время праздничных гуляний своего суженого.

Было на Троицу и традиционное блюдо. В четверг с утра детям жарили яичницу, которая символизировала жаркое летнее солнышко. После завтрака юноши и девушки отправлялись в лес или на околицу «завивать» березку. Выбиралось красивое деревце, и его ветви завивались гнездышком, связывались попарно, заплетались косичкой, скручивались венком. На березку вешали приготовленные бусы, ленты, платки, украшали полевыми цветами. Вокруг березки водили хороводы с песнями, под ней устраивали трапезу, не забывая оставить птицам то, что не доели.

Зеленые святки

Суббота накануне праздника была у славян одним из главных поминальных дней. Поэтому ее называли родительской, задушной субботой или троицкими дедами. В этот день поминали умерших родственников и предков.

В воскресенье на Троицу с утра всегда отправлялись в церковь с цветами и ветками. В этот день и храм, и жилище принято было украшать зеленью, цветами и листьями, которые считались символом урожайного года. До сих пор в деревнях многие хозяйки украшают свой дом цветами, следуя этой традиции.

В народе Троицу называют «Зелеными святками». Как и в зимние Святки, на Троицу принято гадать.

Очень увлекательное действо троицкой недели — гадание по венкам. Венки вместе с березкой незамужние девушки бросали в реку. Если венок пристанет к берегу — к осени девушка выйдет замуж. Если венок уплывет, то сватов в этом году можно не ждать.

Однако в разных местах одно и то же «поведение» венков понималось по-разному. Венки в реку пускали также и замужние женщины. Если венок утонет — жди несчастья, если пристанет к берегу — к рождению ребенка, если уплывет — к переменам в жизни.

Был еще один девичий обычай. В день Святой Троицы девушки спрашивают у кукушки, долго ли еще быть им в доме отца. Сколько раз прокукует кукушка, столько лет и ждать им замужества.

Русалки на ветвях

Вслед за Троицей начиналась русальная неделя. По народным поверьям, именно в это время русалки гуляют по лесам, сидят на старых деревьях. Они качаются на ветках и разматывают пряжу, похищенную у тех хозяек, которые ложатся спать без молитвы.

В славянской мифологии русалки (их еще называют купалки, водяницы, ласкатухи) происходят с древних, языческих времен. По представлениям наших предков-язычников, это были души умерших родственников: тогда принято было хоронить умерших не только в курганах, но и на распутье дорог, в лесах, а также спускать в воду.

Существуют и другие версии происхождения русалок: это могли быть грудные девочки, родившиеся мертвыми или умершие без крещения, или утопленницы. Считалось, что девушка или женщина может превратиться в русалку даже в том случае, если купается без нательного креста. Одним словом, это были некие потусторонние существа, которых нужно было задобрить. Поэтому, начиная с Троицы, наши предки в лесу устраивали пиры, принося жертвы душам-русалкам.

Выходили русалки из воды именно тогда, когда поля особенно нуждались во влаге. Поэтому русальная неделя сопровождалась множеством обрядов, связанных с землей и водой. Ряженых русалок (незамужних девушек), в венках, масках, закутанных в простыню с шумом и криком «загоняли» в жито. Иногда делали и чучело русалки, которое в конце русальной недели положено было сжечь, утопить в реке или оставить на хлебном поле. Такие обряды символизировали древний союз земли и воды.