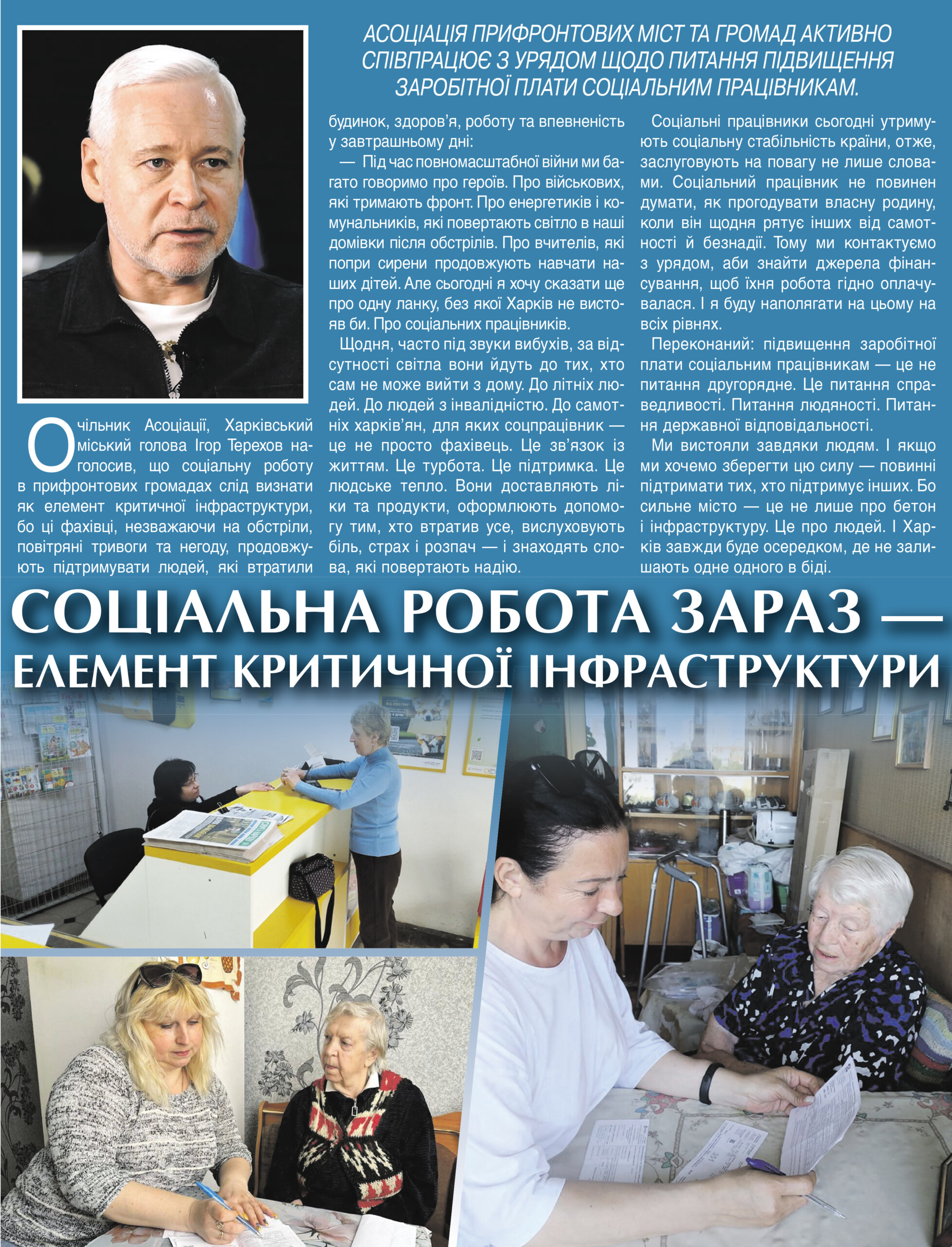

Его стихи до сих пор слушают стоя

Ну хоть черное назовите белым, а нет на одной шестой суши Земли говорящего по-русски взрослого человека, который не шепелявил бы с детства наизусть «…тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота», «…дело было вечером, делать было нечего», «Дядю Степу» и «А у вас?»!..

У его книг по сей день миллионные тиражи, на его произведениях воспитывается четвертое поколение, его стихи — вне времени, под звуки написанного им гимна восьмое десятилетие просыпается огромная страна. Его, единственного в мире человека, который стал создателем трех гимнов для трех эпох государства, и хоронили четыре года назад под звуки оружейного салюта и им же написанного гимна.

Некоторые до сих пор не угомонятся: как он мог ладить с любой властью?! В одном из последних своих интервью Сергей Владимирович сам ответил на этот вопрос: «Я, вообще, жил интересной жизнью, потому что всегда был в гуще событий. Когда говорят, мол, Михалков при всех правительствах хорош, я на это отвечаю стандартно: при всех правительствах река Волга была река Волга, и другой реки не было». И это не было ни юношеским бахвальством, ни возрастным проявлением звездной болезни.

«Самое важное в нем — его внутренняя доброта и отзывчивость к людям. Только добрый человек может быть хорошим дет-ским писателем», — сказал о литераторе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжествах в Москве.

А Москву и Россию Сергей Михалков видел в разное время, потому что родился при царе, прошел всю войну, прожил на Родине и весь советский период. Писать Сергей Владимирович начал в 4 года. Говорят, вместе с перочинным ножом и рогаткой в его шкатулке хранилась общая тетрадь со стихотворениями, выведенными еще печатными буквами. Первые четверостишия он написал по просьбе отца для плакатов по птицеводству. Никто тогда и не рассчитывал, что будет такой успех, — стихи растиражировали по всей стране. Первое называлось «Дорога» и было опубликовано в журнале «На подъеме», что, видимо, оказалось, как теперь говорят, знаковым. Он печатался с 1928 года, несмотря на то, что Литературный институт им. Горького окончил в 1937‑м, и следующим знаком стал «Дядя Степа». Его автору тогда исполнилось всего 22 года, а в 27 его, беспартийного, с происхождением «из бывших», потому что родился в дворянской семье, наградили орденом Ленина, что по меркам тех лет было величайшей почестью.

Сколько раз с тех пор Михалков отвечал на вопрос: почему именно его вариант текста гимна был одобрен, ведь в конкурсе принимали участие еще 60 авторов?! А он всегда отвечал так: «Ну, хотя бы строка «сплотила великая Русь», — ни у кого ведь не была»…

Впрочем, если задаться целью и перечислить все государственные и общественные посты и награды, которые когда-либо занимал и получил Сергей Михалков, список получится более чем внушительный. При этом люди близкие, знавшие другого, не официального Михалкова, в один голос говорят, что «этому искреннему человеку всегда будет 12 лет».

Апофеозом уже фронтовой биографии не только детского писателя, но и военного хроникера газеты «Сталинский сокол» Сергея Михалкова стала эпитафия на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены — «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Да, у этой фразы есть автор, она принадлежит перу Михалкова.

Его первым читателям уже за 70, их по-прежнему можно называть советскими, какими, в общем-то, они и просят себя называть, каким и сам Михалков просил себя называть. Правда, не все из его поколения размышляли, как сам поэт: «Я беру пирожное и гляжу на крем, на глазах у публики с аппетитом ем. Ем и грустно думаю: через 30 лет покупать пирожные будут или нет?..». Но так же, как многие из них, чаще скромно пожимал плечами, нежели пускался в нравоучительные беседы «за жизнь». В этом и был секрет его успеха, он всегда думал о работе. Даже в воспоминаниях признается, что, сидя в президиумах высоких съездов, дописывал кульминацию пьесы или басни, а завистники думали: речь пишет, карьерист! И, кстати, — о пьесах, баснях и сценариях. Если перечислить сейчас еще и эти литературные достижения Михалкова, не просто старшего, а самого старшего, вы, пожалуй, удивитесь и тому, как их много, и тому, что именно эти произведения — от мультиков и пьес до музыкальных комедий и киносценариев — принадлежат перу этого талантливого автора! Впрочем, почему не перечислить их именно сейчас, в юбилей?!

Сергей Владимирович дебютировал в кино сценарием к мультфильму «В Африке жарко» (1937). В 1941 году по его сценарию был поставлен фильм «Боевые подруги», который в следующем году — 1942‑м! — был награжден Госпремией СССР. Начиная с 1948 года им были написаны сценарии к картинам для детей: «Красный галстук» (по своей пьесе), «Потерянная фотография» (с А. Алексиным, П. Пасеком и Я. Пиксой, 1960, СССР–ЧССР), «Новые похождения Кота в сапогах» (1958), «Большое космическое путешествие» (при участии В. Селиванова, 1975), «Меняю собаку на паровоз» (с Н. Хубовым, 1976). Михалкову также принадлежат сценарии кинолент «У них есть Родина» (по собственной пьесе «Я хочу домой», 1950), «Леон Гаррос ищет друга» (совместно с другими авторами, СССР–Франция, 1961). По его сценариям в соавторстве с А. Шлепяновым в 1972 году поставлены фильмы «Вид на жительство» и «Комитет 19‑ти». Сергей Михалков является автором сценариев и кинокомедий — «Шофер поневоле» (с К. Минцем, 1958), «Три плюс два» (по своей комедии «Дикари», 1963), «Дорогой мальчик» (с А. Стефановичем, 1975) и других. А сколько незабываемых мультфильмов родилось благодаря его текстам! Вот только некоторые из них: «Дядя Степа» (по своему стихотворению с А. Адуевым, 1938), «Полкан и Шавка» (1949), «Лесной концерт» (1954), «Непьющий воробей» и «Лиса, Бобер и другие» (1960) — все по своим басням, «Козленок» (1961) и много других. А в 1962 году Михалков придумал знаменитый Всесоюзный сатирический киножурнала «Фитиль». Долгие годы являясь главным редактором журнала, стал автором его кинофельетонов и сюжетов (Госпремия СССР, 1978), а также многих отдельных песен к кинофильмам. И это, заметьте, не прилагая список всевозможных наград и почестей за перечисленные работы!..

Так вот о пьесах. Пьесу Сергея Михалкова «Дикари» видели поначалу, конечно, немногие, поскольку шла она только в Москве. Когда по ней же автор написал киносценарий и на экраны кинотеатров вышел фильм «Три плюс два» с нашей землячкой Натальей Фатеевой в одной из главных женских ролей, ахнули все и во многих театрах Советского Союза поставили своих «Дикарей». Харьков же никогда не пас задних, особенно в вопросах культурно-просветительских, и наш известный и талантливый композитор Игорь Ковач тоже загорелся. Написал партитуру, сделал акцент на выходных камерных ариях, проникся юмором и настроением советского, хоть и дикого, но интеллигентного молодого холостяка-отпускника, взял билет на поезд до Москвы и поехал к автору пьесы. В то время хоть и не было жестких законов об авторском праве (как, к сожалению, по обе стороны границы и сейчас), но Игорь Константинович знал толк в театральной этике и хорошо понимал, что самовольно написать музыкальное сопровождение к спектаклю, затем поставить его, где хочется, и не сообщить об этом автору, непозволительно. Так он оказался в столице нашей общей тогда Родины на Поварской улице в гостях у Сергея Михалкова. Сергей Владимирович приветливо встретил харьковского композитора, угостил, уделил времени столько, сколько нужно было для творческого общения, и благословил новый в музыкальном смысле спектакль по своей пьесе на самостоятельную жизнь.

Это все, что помнит о данном событии сын композитора, тоже музыкант, Юрий Ковач, поскольку на тот момент сам был невелик годами. Зато тот, кто ставил спектакль и без кого он был бы, пожалуй, невозможен, неплохо помнит события того времени, это — дирижер Харьковского театра музыкальной комедии Ярослав Сорочук.

«Все это происходило около четверти века назад, еще в том помещении, настоящем помещении нашего театра, здание которого в аварийном состоянии, и которое никак не отремонтируют, — рассказывает Ярослав Ярославович. — Это была первая постановка Игоря Константиновича в нашем театре, я имею в виду вокальная, опереточная, — музыкальная комедия. После был прекрасный спектакль, он и сейчас идет для детей, «Бемби» называется, но музыкальная комедия по пьесе Михалкова, которая у нас называлась «У самого синего моря», — первая. К постановке по этому произведению мы подошли по просьбе самого Ковача, — театр с удовольствием ее принял. Наш спектакль мы решили сделать таким, камерным — без хора, балета, чтобы из чисто актерского ансамбля состоял, поэтому занятые в нем актеры очень хорошо работали. Я до сих пор помню, как там очень хорош был заслуженный артист Украины Владимир Подсадный. Вообще, все ведущие солисты, которые принимали участие в этом спектакле, были невероятно органичны и легки, поэтому и спектакль получился очень легким, музыкальным и профессиональным что ли, то есть его вполне можно было назвать на современный лад — мюзикл. И свою задачу он, можно сказать, выполнил и перевыполнил: наверное, лет пять или семь он у нас был в репертуаре и очень хорошо шел не только в городе, но и на гастролях. Тогда ведь гастроли в другие города были не просто возможны, а обязательны! А сколько раз мы его возили по Харьковской области и в других областях Украины!.. Этот спектакль был очень востребован. Помню, Ковач к нам пришел с готовым материалом, с готовой партитурой, а после мы ее обсуждали и с режиссером, и с самим Игорем Константиновичем, мы часто бывали у него дома, он тогда жил у кинотеатра им. Довженко, что-то добавляли, что-то исправляли. У нас с ним был настоящий творческий союз, плоды работы которого надолго остались у меня в памяти. Я очень тепло отношусь к этому композитору, потому что он много написал не только музыкальных произведений к спектаклям, но и вокальных произведений на гражданскую тему. Знаете, я сам не раз в консерватории исполнял его ораторию «Солдаты революции» — очень интересное произведение, а однажды даже госэкзамен сдавал с ним! Вообще, он был очень многоплановым композитором, работал и в эстрадном жанре, и в вокальном, и в камерном. Вот в кинофильме «Три плюс два» музыки как таковой нет, просто фон музыкальный, а у нас в спектакле — была очень хорошая музыка. У нас в прямом смысле слова «У самого синего моря» — до сих пор теплые воспоминания. И, наверное, не только потому, что спектакль о теплом море, но и потому, что авторы у него — талантливый композитор Игорь Ковач и талантливый писатель, сценарист, драматург Сергей Михалков».

* * *

Да, успех в работе, карьере, личной жизни у Михалкова — столько в его судьбе было предметов для зависти. И то, что к 30 годам он был уже с главной наградой страны, признанным классиком детской литературы и автором гимна СССР, — одно, а второе — то, что он 52 года был женат на писательнице Наталии Кончаловской, дочери известного художника Петра Кончаловского, внучке Василия Сурикова, и к 60 годам стал еще и основателем состоявшейся династии — сыновья, режиссеры Никита и Андрон, выросли и прославились не меньше отца. Только завистники не брали в толк главного: того, что, например, над «Дядей Степой» автор работал несколько лет — переделывал, дописывал, исправлял. Знал, что судьба, чьим баловнем был, — понятие не от мира сего, и в любом возрасте оставался мальчишкой. В этом был секрет его детских стихов, его взрослых книг и его жизни — интересной и красочной, как игра и воспитание ребенка. Неудивительно, что среди московских писателей и поэтов до сих пор гуляет то ли байка, то ли быль: когда после написания текста гимна к Михалкову подошел кто-то из коллег и сказал: «А стихи-то у тебя слабенькие», Сергей Владимирович ответил: «Стихи слабенькие, а слушать ты их будешь стоя», и, вполне возможно, при этом, как мальчишка высунул язык, а потом добавил:

«Мы с приятелем вдвоем

Замечательно живем,

Мы такие с ним друзья —

Куда он, туда и я.

Мы имеем с ним в карманах

Две резинки, два крючка,

Две больших стеклянных пробки,

Двух жуков в одной коробке,

Два тяжелых пятака.

Мы такие с ним друзья:

Куда он, туда и я!».

Випуск № 21 (1092) від 19.02.2026

Випуск № 21 (1092) від 19.02.2026