Житейское море и вечные истины театра им. Т. Шевченко

«Житейское море» — вторая часть драматической дилогии И. Карпенко-Карого. Вместе с комедией «Суета» пьеса стала новаторским прорывом в драматургии «корифеев» украинской сцены, поскольку ее герои — уже не сельские типы, а интеллигенты. Последнюю пьесу И. Карпенко-Карого можно назвать его своеобразным нравственным завещанием. Драматургию И. Карпенко-Карого не случайно сравнивают с чеховской. И, пожалуй, в пьесе «Житейское море», по сравнению со всеми другими драмами автора, ярче всего проступает главенство нравственной, психологической проблематики над социально-бытовой. Решить такую сценическую задачу в юбилейном для театра девяносто пятом сезоне было решено принципиально силами ансамбля юных. В этом не трудно усмотреть связь с авторской концепцией театра «Березіль», в 1935 году насильно переименованного советским правительством в театр им. Т. Шевченко: «Я вибираю березіль — / Він ламає все старе, / Пробива новому місце, / Він зчиняє силу шуму, / Він стремить. / Я обираю березіль, / Тому, що він буря, / Тому, що він сміх, / Тому, що в ньому сила, / Тому, що він переворот, / з якого літо родиться». Не секрет, что жизнь театра — это его талантливая молодежь. И приятно отметить, что обьединяет молодежь в «Житейском море» культура сценического украинского слова, а без нее театр в будущем вряд ли смог бы подтвердить свой статус академического.

Автоцитатой из недавней блистательной истории театра им. Т. Шевченко — сюрреалистического спектакля «Гамлет. Сны», с которым березільці гастролировали от МХАТа до Западной Европы — воспринимается пролог к «Житейскому морю», в котором Иван Барильченко просыпается от кошмара. Все действие заключено в своеобразное обрамление снов Ивана Макаровича. Нам предстоит ответить на вопрос, какая же из его жизней реальнее: семейная или виртуально-сценическая?

Режиссерское видение пьесы О. Стеценко наиболее плодотворно раскрылось в соавторстве со сценографом и художником по костюмам Алией Байтеновой и творцом партитуры сценического света, заслуженным работником культуры Украины Владимиром Минаковым. В первой картине просто-таки парит в воздухе настроение «чеховских» усадеб, интеллигентных разговоров, легких полунамеков за завтраком. Тут к месту и ажурная шляпа, и зонтик актрисы-«фаворитки» Ваниной (Владлена Святаш), и непринужденно рождающийся в атмосфере спектакля романс под гитару на три голоса: мужа Ивана (Евгений Моргун), его искренне преданной жены Маруси (Екатерина Матвеенко) и друга Ивана — ловеласа Платона Хвыли (Александр Кривошеев). Все трое — подчеркнуто в белом. А первый в спектакле, реально угрожающий семейному счастью Ивана и Маруси диссонанс — Людмила Ванина в ядовито-зеленого цвета облегающем платье: не женщина — змея. Правда, в режиссерском рисунке О. Стеценко просматривается симпатия именно к этой героине спектакля. Ванина не только молода и привлекательна. Мизансценически режиссер оправдывает ее зависть к семейному счастью Барильченков желанием материнства. Любовь к Ивану у Людмилы по-своему жертвенная. Да и в финале спектакля именно она, как виденье, промелькнет в затуманенном сознании Барильченко, оставляя его и тем доказывая свою любовь. Покорившая многих актриса исчезнет, растворится в туманах памяти, словно монашка — с зелено-тоскливым чемоданом и таким же платком покаяния на волосах.

Вторая картина спектакля являет другой уровень высоты. Сцена — тоже свого рода — приподнятость над миром, над «прозой» — как говорит о ее деятелях в спектакле Хвыля. Не случайно такой значительный эпизод отведен в этой истинно водевильной части спектакля буффонной коллизии матери семейства (заслуженная артистка Украины Майя Струнникова), каждый вечер бросающей семью ради маниакальной цели снова прорваться в театр и бросить цветы к ногам своего «премьера». Картина за кулисами театра в «Житейском море» соответствует названию другой известной пьесы: «Таланты и поклонники». Поскольку о предназначении искусства и, собственно, о театре тут думает разве что суфлер Кактус (в исполнении Андрея Борисенко — личность затравленная). Антрепренер Усай (Алексей Соловьев) подсчитывает убытки и барыши. Муж одаренной актрисы Банитов (Михаил Терещенко) аршинными шагами меряет сцену, примеряя «вампучный» образ провинциального Ричарда III, и единственное, что может усмирить его «трагический темперамент» — известие о театральной получке. Актриса Райская (заслуженная артистка Украины Татьяна Гринник) во всем блеске привлекательности театральной львицы даже истерику за кулисами закатывает, словно бенефис. Хотя «зрителем» у нее является только случайно подвернувшийся старый актер Степка (Роман Жиров), а из реквизита роли «отвергнутой жены» ей необходимо и того меньше: неоскудевающая рюмка «горькой» — и зал отметил этот микробенефис Т. Гринник дружными аплодисментами! Даже главные герои — Иван и Людмила — в закулисной жизни слишком заняты своими «амурами» с князьями, княгинями, юными дебютантками и т. д. В этой водевильной части спектакля «Житейское море» публике преподносится тот самый тип театра, против которого восстает в своем обличительном монологе Иван Барильченко в конце спектакля. Е. Моргун постарался смикшировать пафос монолога, говоря его будто бы от себя сегодняшнего, однако на премьерном показе чувствовалась его пластическая и эмоциональная скованность в сценах, где Иван должен выбраться из «житейского моря» и все-таки стать «настоящим». В противовес ему невероятно свободно и раскованно проводит всю свою роль Роман Жиров. Лидерскую инициативу за сквозное подхлестывание динамики спектакля он взял на себя. Актер нашел уйму приспособлений: превратил междометия в предмет буффонады, наполнил образ скрытой иронией, играя немолодого прагматика, создал по факту самый подвижный образ в «Житейском море». Вот в его-то Крамарюке ощущается опора на реальный многолетний актерский опыт, подделать который на сцене невозможно! В исполнении Жирова потрепанный годами выпивоха актер Крамарюк обрел такие знакомые по лучшим работам этого актера интонации фатума. Смысл образа Степана множится, переливается, ускользает от единственно верной фиксации. Есть в Степке как сочувствие к молодому «премьеру» театра, так и какая-то сатанинская глумливость над его житейской расточительностью данного судьбой счастья. В отличие от канонического образа в пьесе И. Карпенко-Карого Степка Р. Жирова совсем не прост и не сентиментален. Жиров — единственный в постановке актер, у кого образ украинской драматургии зазвучал в масштабе ассоциаций с проблематикой мирового искусства. Среди партнеров, играющих водевиль и мелодраму, актер несет по сути самую что ни на есть березільську тему экзистенциальной трагикомедии актерской жизни. Эта тема особенно проступает в финальном укрупненном О. Стеценко монологе Степана, в котором он признает, что стал циником по обстоятельствам, ведь раньше и сам был честен, и сам любил правду.

Во втором акте спектакля образность резко меняется. Вместо сияющей чистоты — алый, «грешный» цвет будуара. Будто с небес сорвался Иван на землю, в самое пекло. Как расплата за грехопадение то, что в завершающей картине спектакля Иван лишен уже и тверди под ногами. Приговор от непростившей измены Маруси он услышит откуда-то свыше. До той ее белоснежной высоты и чистоты ему теперь не подняться и не дотянуться…

У Е. Моргуна получается убедительно передать мучительную и парадоксальную ревность мужчины из-за любовницы, уходящей с другим в присутствии его же собственной жены. Но вместе с тем в опустошенность растраченной на блеск театральной жизни, цинизм души театрального премьера его Ивана пока не веришь. Актер еще просто не имеет необходимого сценического опыта. Роли Барильченко, Маруси, Ваниной и Хвыли даны актерам «на вырост». В эпизодах же спектакля сверкнули: искрами импровизационной театральности — Максим Авксентьев в роли трогательного театрального портняжки Васи (вся соль роли — в отчаянном стремлении угодить: «Там манюня дірочка, треба шукать, щоб побачить») и светом жизненной достоверности — заботливая, но мудро укоризненная няня Ирина Кобзарь («Ох, Ваня…» — только и сказала, проходя мимо запутавшегося в своих отношениях с женщинами хозяина). Запомнился своей ненатужной основательностью и несуетностью в роли татарина-сторожа Махметки Андрей Вакуленко.

На протяжении всего действия нам ненавязчиво напоминают о главном образе спектакля: морской пучине. Кричат морские чайки на крымской даче Барильченков в ослепительно белом, пронзительно чистом чертоге жены и двух маленьких детей актера. Но спектакль — комедия, хотя и с элементами традиционной для украинских классиков мелодрамы, и потому уже в следующей картине такой же «чайкой» остроумно полетит по срочному поручению старый актер Степка Крамарюк. В последней картине спектакля подмостки отодвигаются в глубину, уподобляясь непрочным рыболовецким мосткам. Стелятся и стелятся туманы над водой… Их мутная вязкая фактура символизирует состояние потерянности и дезориентированности цели жизни актера Ивана. Вот-вот потерпит кораблекрушение утлый сундук-челнок, на котором, цепляясь и соскальзывая, все-таки балансируют Барильченко и его верный друг Степа. Семейная лодка разбилась о брутальный театральный быт. Позади — яркая, эффектная, праздная сценическая карьера, цветы и брызги шампанского на ужин от поклонников в «Гранд-отеле». Даже в угасающем кругу внимания Ивана все еще суетливо гребет веслами театрального делопроизводителя антрепренер труппы Усай — стремится уговорить свою «звезду» продолжить контракт. Однако есть еще для Ивана спасительная для души возможность бежать со сцены в провинцию, на родительский хутор. Что ж, впереди — новые неопределенные жизненные цели, скрытые туманом… В чем-то этот не оптимистический реальный финал спектакля отражает состояние самого театра в свой юбилейный канун.

Возвращаясь к девизу курбасовского театра «Березіль», строчкам лауреата Нобелевской премии Б. Бьернсона, отметим, что премьера вызывала в зале и «сміх», и «бурю шуму» самого разного эмоционального рода. Однако «сила» все же пока что на стороне «старшего» поколения актеров. Судя по продолжительным аплодисментам на поклоне спектакля, зритель «Житейским морем» остался доволен, а значит, с этим спектаклем генерация молодежи театра отправится в свое долгое плавание. Уверена, что именно тогда у актеров появится возможность окрепнуть в образах классического репертуара и набрать высоту, з «якої літо родиться».

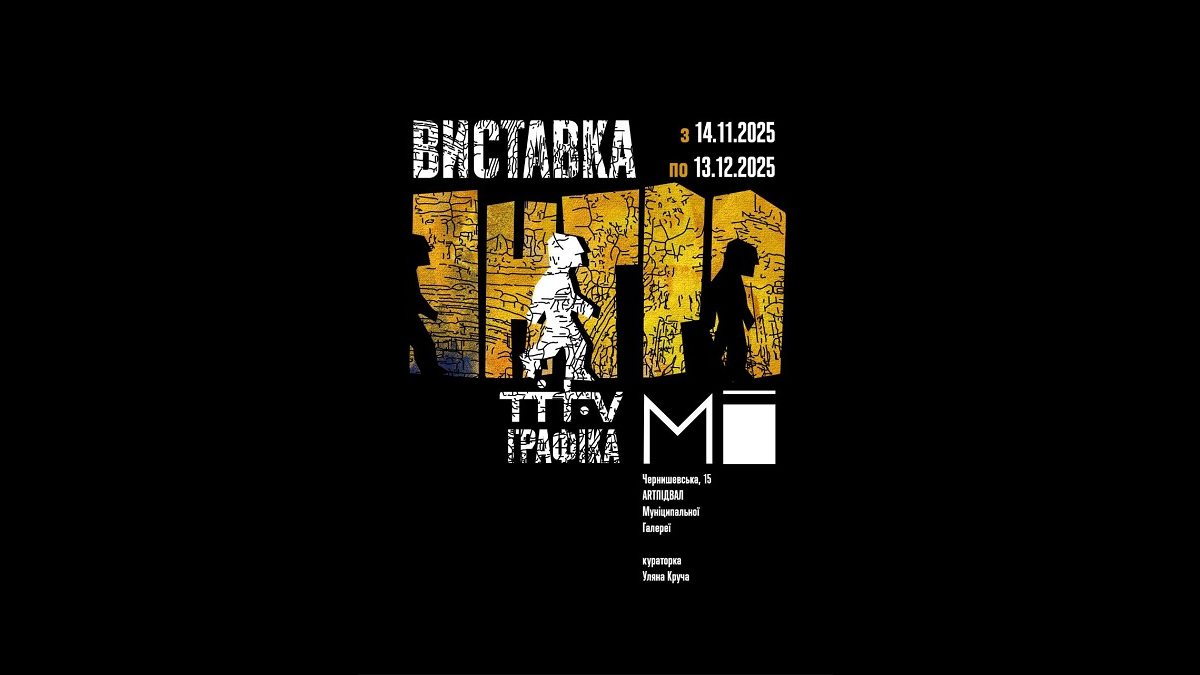

Випуск № 137 (1052) від 15.11.2025

Випуск № 137 (1052) від 15.11.2025